アイアンで打つとボールは何番の高さに飛びますか?【清永教授からの挑戦状 】

ゴルフトゥデイ人気連載

ゴルフの原理原則を疑い、分析した清永教授の常識を覆し、上達スピードが速まる理論を紹介!

ゴルフトゥデイ本誌 637号/100~101ページより

解説/清永 明

〈問題〉

アイアンショットでヘッド軌道が水平と定義した場合、ボールの飛び出す方向はどこですか?

清永 前回お話させて頂いたグリップの正しい握り方、いかがでしたか?

GT はい、読んで丁寧にグリップの形を作ると、各指の力加減や役割も明確になって悩むことが少なくなりました。

清永 それは何より。引き続き習得に向けて努力してくださいね。

GT はい、ありがとうございます。

ところで、先生が発見したパッティングにおけるあの法則、『初期ベクトルの1:3法則』と『ピン目標の角度方向性の1:2法則』ですが、これを眺めていて気付いたことがありまして……。

清永 ほほう、何にお気づきになられたのでしょう。

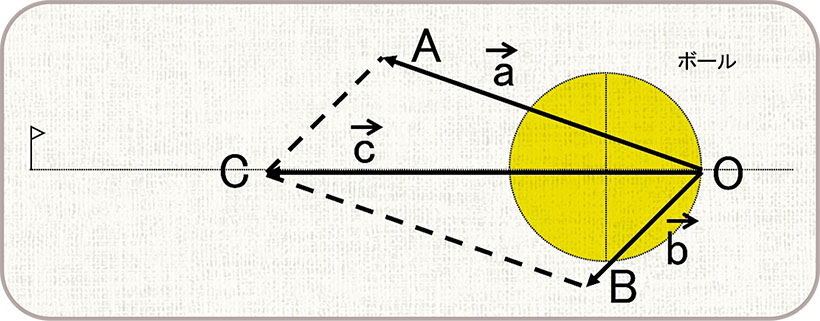

GT この理論、物理に通じている先生を相手に正しい用語で説明できるかはわからないのですが、いつも先生に解説してもらっているのは2次元、真上からの図です。

清永 そうですね。

GT そこで思ったのですよ。これひょっとしたら立体的に考えるとタテ方向、つまりロフトの関係にもつかえるのではないかと……。

清永 素晴らしい! とてもいいところに気づきましたね! その通りです! これまで説明してきた甲斐があるというものです。

GT この思い付きが正しいということでしょうか?

清永 はい。

GT うれしいですね。ぜひ、私が思いついたものと比べたいので、詳しく説明して頂いてもよろしいでしょうか?

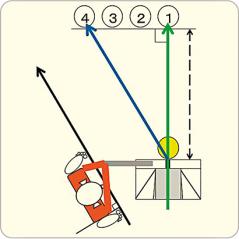

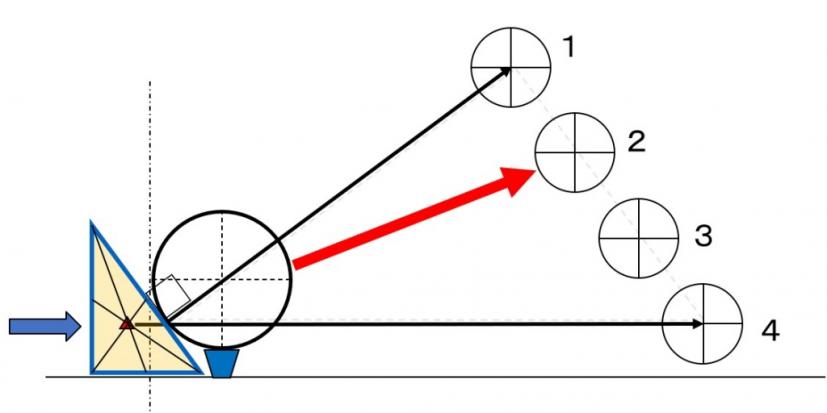

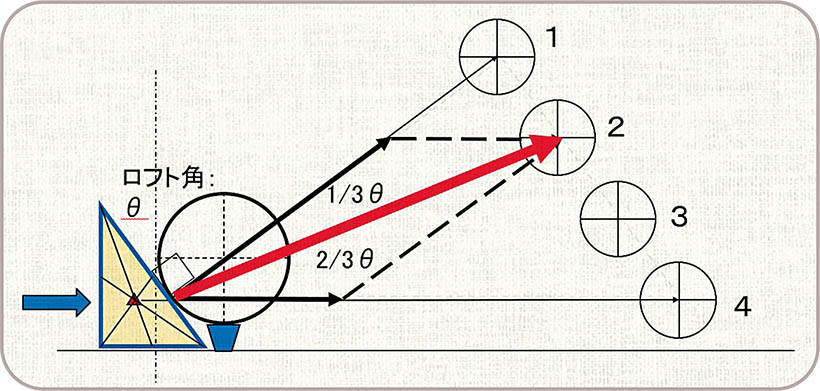

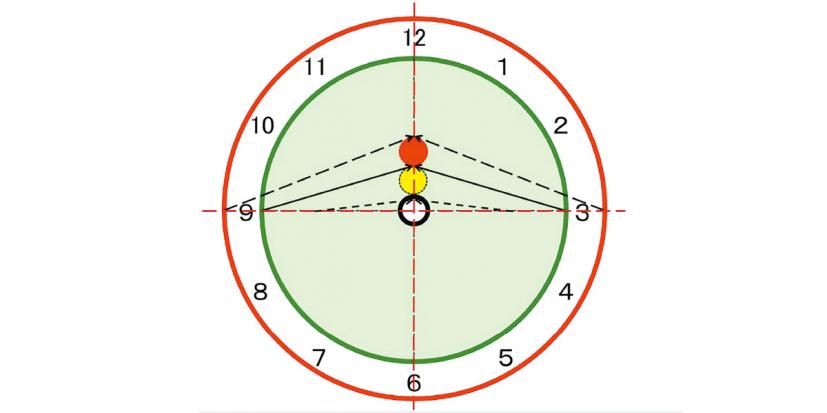

清永 では説明いたしましょう。いつもの図のことを「上面思考」、水平面での見方で「水平思考」といいます。1mほどのパッティングでフェース面を(1)番のボールに対してセット。スタンスをオープンにして(4)番のボールへストロークすると、ボールは何番のボールにコロがるでしょうか? というのがこの連載でもよく登場する基本の問題です。

GT はいボールは②番の方向へとコロがり、つまりカップインする。

清永 そうです!

GT いかにフェース面の向きが大事であるかがわかるとともに、1mのパッティングを確実に決める方法がわかりました。

「初期ベクトルの1:3法則」とは?

水平思考から垂直思考へチェンジ

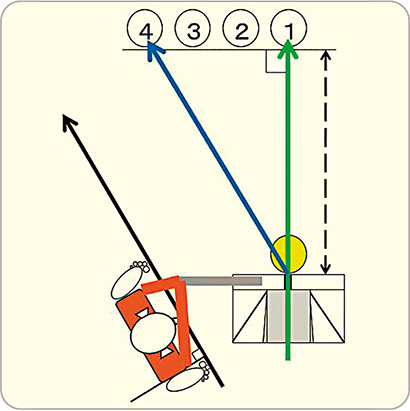

清永 では同じく、打ち出す方向はボールを4つイメージしてもらって今回の問題にするとしましょう。いいですか?

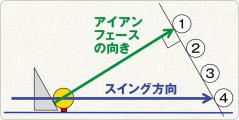

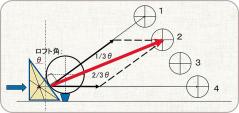

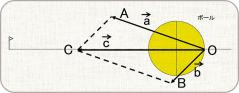

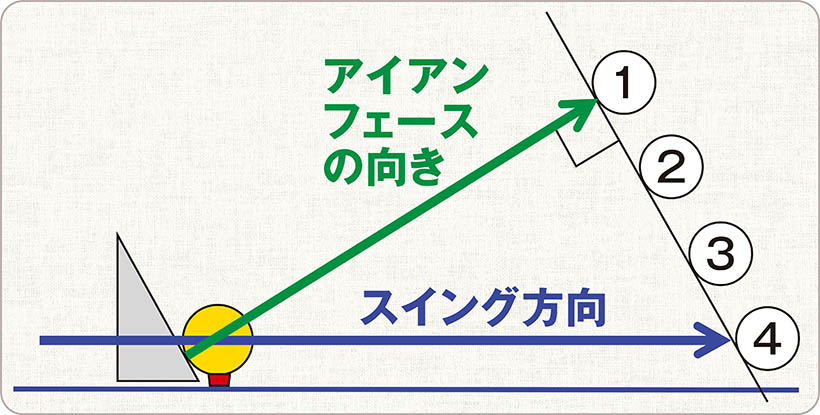

頭を水平思考から垂直思考へ転換してくださいね! アイアンの場合(の快芯帯)でボール(の重心点)をティショットで打つ条件想定とします。このアイアンの場合にも「初期ベクトル1:3法則が」成立するのか? が問題です。

GT おっと、これは想定していた問題と違いました。アイアンのロフトと垂直な方向が(1)なのですね。で、地面と平行な方向が(4)。あ、でも確かにパターのときもフェース面と垂直な方向に(1)がありましたね。

清永 そうです。まだ水平思考でしか考えられないようですね。こうなるとちょっと難しくなりましたか?

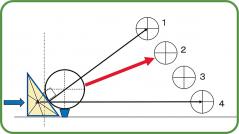

GT いえいえ、私は自称先生の一番弟子ですから、理由はわからずとも(1)~(4)までと番号が振られれば、ボールは②に飛ぶと断言できます!

清永 ……はい、正解です。このことを覚えておくと自分のショットがどのくらいの高さで空中に飛び出していくのか予想できると思います。

GT パターだけでなく、ショットにも応用できるのですね。

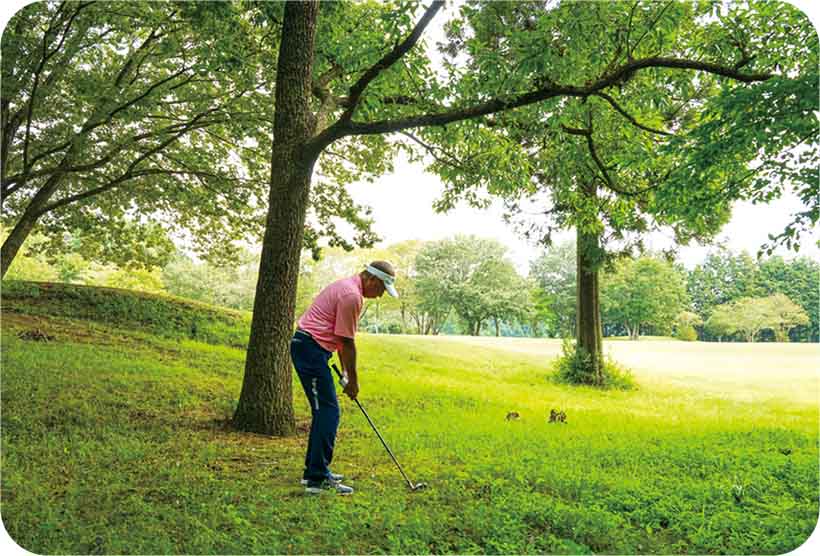

清永 この法則はゴルフクラブが金属でボールが樹脂である限り抗えません。ですから早く頭の片隅において味方として活用するのが一番いい方法なのです。このアイアンショットの場合は風の日や林からの脱出などにとても役に立つでしょう。

アイアンでのインパクト、ボールはどこに飛ぶ?

アイアン側の必要条件

フェース面と垂直な位置のボールを①、地面と水平な位置のボールを④として、等間隔にボールを並べる。スイングしてボールを打ったとき、ボールはどこに飛ぶ?

正解は

なんで2番に行くの?

ベクトルとは力の大きさ + 方向のこと。

解説/清永 明

福岡大学名誉教授。大学時代は九州学生選手権を3連覇。医師でありながらゴルフにまつわる現象を物理の目で分析。1メートルのパットが90%の確率で入るヨネックスの「トライプリンシプルパター」の設計者としても有名。

カップまでの距離が3歩なら外すのは1カップ以内! パットがスコスコ入る「3歩1カップ理論」

ゴルフの原理原則を疑い、分析した清永教授の常識を覆し、上達スピードが速まる理論を紹介! ゴルフトゥデイ本誌 633号/9...

カップまで1mのパットのストローク。軌道は「直線」? それとも「曲線」?

ゴルフにまつわる原理原則が本当にそうなのかまずは疑い、徹底的に分析したドクター・清永明。常識を覆し、ゴルフの上達スピ...