軟鉄鍛造製法のアイアンが愛され続ける理由

ゴルフはターゲットゲーム。狙った所にボールを運ぶために、飛距離と方向性を調整するスペックがロフト角であり、ライ角だ。

パーツの重量、ヘッド重心設計などは別として、飛距離の打ち分けをアジャストするチューンの観点からすると、ロフト角とライ角の調整は必須といえる。

ゴルファーのスイングは、年齢による体力の変化や気候によって、常に変化し続けている。また、クラブ自体も打球の衝撃などで変化することもある。それに合わせてクラブを調整することは、厳密には終わりがない作業なのだ。

そこで、特に飛距離の打ち分けの精度を求められるアイアンは、調整が繰り返せるヘッド素材・製法がベター。それが〝軟鉄による鍛造製法〟というわけだ。

ロフト角もライ角も、アイアンは基本的にネック部分を曲げて直す。硬いステンレスではほぼ曲がらず、無理をすると折れてしまう。だからこそ、プロモデルはほぼ軟鉄。フェースは硬い素材をコンポジットしても、ネックとボディは軟鉄というモデルもある。

ユニークだったのは、ピン。創業者のカーステン・ソルハイムは、設計図通りの精度で仕上がることを重視して、ステンレスによる鋳造製法を選択。曲げて調整できない代わりに、ライ角別のセットを揃えたのだ。現在も、軟鉄モデル以外はカラーコードで管理し、製造している。

さて、ウッドではどうか。木製ヘッドの頃は、ソールやフェースを削ることで対処していたが、メタルヘッドになるとシャフトの挿し込む角度で調整することが主流になった。パワーヒッターはロフトを立てて、ややオープンフェースにするためにシャフトをホーゼルに対して右から挿す、という具合だ。

基本的に、この調整方法を応用しているのが、現在主流のホーゼルによる調角機能、いわゆる〝カチャカチャ機能〟だ。ネジ留め1つで簡単に調整できるようになり、別のセッティングを試してみることが非常にやりやすくなった。グリップの向きが変わる点がイマイチかもしれないが、それを解消したモデルもある。

シャフト軸線を基準に測定するのが正解

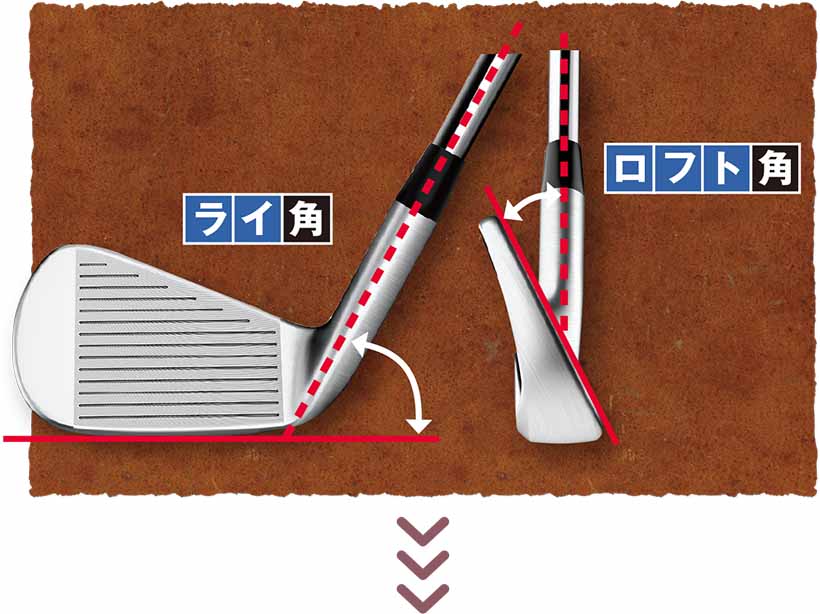

ライ角は、ソールを水平に置いた面とシャフト軸線が作る角度。 クラブレングスによって違いが出てくる。ロフト角はシャフト軸線に対してフェース面が上向く角度。

カタログ数値に頼らず自分なりのスペックに揃える

ロフト角、ライ角は調整するのが正しい、というと、カタログ数値に合わせたがる人がいるが、これはナンセンスだ。

たとえばアイアンセットは現在5~6本が主流だが、通常のレングス半インチ刻み、ロフト角4度刻み、ライ角0.5度刻みにセットしたとして、きちんと10~12ヤード刻みで打ち分けられるだろうか。

プロの場合、弾道計測器などを駆使して、打球結果からスペックを逆算でセットするのが現代の常識だが、アマチュアでも同様にセットするのが正しい。

実際のスイングやボール位置は、番手ごとに変わるもの。ロフト角の差が2.5度でも10ヤード差が出ることもあれば、ライ角を同じにしても問題ないこともある。

クラブフィッティングの世界ではソールに感圧シールを貼って、実際の試打を行ってライ角を見定める。アナログ的だが、いまだにこれより簡便で確かな計測方法はない。プレーヤーの番手ごとの打ち方も変われば、クラブにも製造誤差、個体差があり、実際に打ってみるしか分からないからだ。

また、その過程で〝打てないロフト角〟も見つけてほしい。体力には個人差があり、出せるヘッドスピードはレングスごとに決まってくる。そのレングスでは球が上がらない、キャリーで運べないというロフト角も決まってくるのだ。

たとえば標準的な7番のレングス36.75インチでは、ロフト角23度以下ではキャリーが出なくなる。ヘッドスピードが上がらないからだ。

メーカーによる「7番なら150ヤード飛ばせる」というようなユーザーの見栄への忖度のおかげでストロングロフト化が進んでいるが、結局長い番手が打てなくなり、セットから外れていくだけ。というより、実質的には番手表記がズレていっているだけというのが現状だ。

もしも番手ではなく「36.75インチ、ロフト32度」というように、レングスとロフト角を表記するようになったらどうだろう。一般ユーザーは本来のスペック(レングス、ロフト角)ごとの標準的な飛距離目安も、正しく見えてくると思うのだが。

文/戸川 景